“十五五”时期(2026-2030年)是我国全面建设社会主义现代化国家的关键五年,也是高等教育从“规模扩张”向“质量跃升”转型的决胜期。为贯彻落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,破解人才结构性错配、科研转化梗阻、数字教育滞后等核心矛盾,推动高等教育支撑中国式现代化建设。

一、形势与使命:冲刺教育强国的战略坐标

(一)发展基础与历史成就

“十四五”期间,我国高等教育实现历史性跨越:规模普及化:高等教育毛入学率从 2020 年的54.4%提升至2025年的60.2%,在学总规模突破4800万人,建成世界最大规模高等教育体系。质量内涵式提升:“双一流”建设高校ESI前1%学科数增长45%,高校获国家科技三大奖占比超70%,技术合同成交额突破万亿元。结构持续优化:理工农医博士招生占比达80%,专业学位研究生占比提升至60%,应用型高校占比超60%。数字化转型加速:智慧校园覆盖率达68%,虚拟仿真实验教学项目超5000个,为教育模式创新奠定基础。

(二)面临的挑战与战略机遇

1.核心矛盾凸显人才供需失衡:芯片、种业等“卡脖子”领域人才缺口超30%,而电子商务等专业就业率连续3年低于60%。科研转化低效:高校科研成果转化率不足15%,远低于发达国家40%-60%的水平,实验室到产业化的“死亡之谷”尚未打通。数字鸿沟显著:智慧教学覆盖率仅35%,中西部高校数字化基础薄弱,难以适应教育数字化转型需求。国际竞争力不足:全球前100名高校中我国占比不足15%,高端人才引育和国际规则话语权有待提升。

2. 战略机遇叠加政策红利释放:《教育强国建设规划纲要》明确2027年取得“重要阶段性成效”、2030年建成支撑中国式现代化的高等教育体系。技术革命驱动:人工智能、量子信息等技术重构学科体系,数字中国建设为教育新基建提供年均超15%的投资增速。产业升级需求:智能制造、生物医药等万亿级产业集群亟需高层次创新人才,为学科专业调整提供明确导向。

二、总体要求:指导思想与发展目标

(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,锚定“教育强国、科技强国、人才强国”三位一体战略,以“分类卓越、数字赋能、产教融合”为主线,构建 “需求导向、创新引领、开放协同” 的高等教育体系,为2035年建成教育强国奠定坚实基础。

(二)基本原则

1.立德树人为本:将思想政治教育贯穿人才培养全过程,培育担当民族复兴大任的时代新人。

2.分类差异化发展:研究型高校聚焦原始创新,应用型高校服务区域产业,职业本科强化技术技能培养。

3.创新驱动发展:突破体制机制障碍,强化基础研究与关键核心技术攻关协同。

4.数字化牵引:以人工智能、大数据重构教学、管理、科研全流程,推动教育生态变革。

5.开放合作共赢:深化国际交流与区域协同,提升高等教育全球影响力。

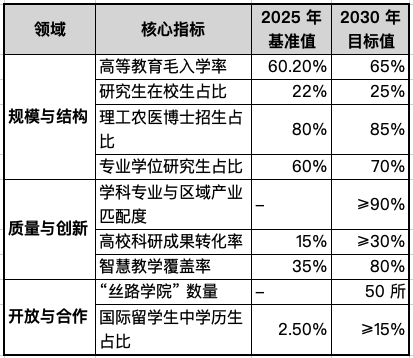

(三)发展目标(2030年)

三、主要任务与重点工程

(一)学科专业动态优化工程

1.建立 “红黄蓝” 预警与淘汰机制对就业率连续3年<60%、对口率<40%的专业实施“黄牌”限招、“红牌”停招,重点调整电子商务、部分传统文科等饱和专业。每年度发布《学科专业供需白皮书》,将企业需求、产业数据纳入专业设置论证指标体系。

2.前瞻布局新兴与交叉学科增设“人工智能 +”“低碳科技”“量子信息”“生物制造”等交叉学科,参考福建数智化改革经验,建设50个国家级学科群。推动传统学科转型升级:农林高校增设智慧农业、生物育种专业,工科专业 100%完成数字化改造。

3.区域学科集群建设长三角聚焦集成电路、生物医药,成渝突出智能装备,粤港澳强化空天科技,实现学科群与区域产业匹配度≥90%。依托“双一流”建设,打造西交大“交通能源材料”、哈工大“航天装备”等塔网式学科体系。

(二)人才培养质量跃升计划

1.拔尖创新人才“本研贯通”培养推行“强基计划2.0”,扩大至30所高校,试点硕博连读弹性学制(5年完成率提升至50%)。建设100个未来技术学院,采用“项目制”“导师制”,聚焦量子计算、脑科学等前沿领域。

2.产教融合“现代产业学院”建设新建200个实体化现代产业学院(如福建数智文旅学院),企业导师授课占比≥30%,学生企业实践时间不少于6个月)。推行“工学交替”“订单班”模式,校企共建专业比例达80%,覆盖智能制造、生物医药等产业集群。

3.数字教学资源创新开发500门VR/AR实训课程(如四川大学牙科虚拟诊疗实验),建设国家级虚拟教研室100个。2025年秋季起,浙江高校率先推行人工智能通识课,2027年实现全国高校全覆盖。

(三)科技创新与成果转化攻坚

1. “企业出题-高校答题-市场阅卷”机制推动行业龙头企业发布“卡脖子”技术清单(如江苏大学农机芯片攻关),高校组建跨学科团队“揭榜挂帅”。将技术交易额年增10%纳入学科评价,建立“市场阅卷”量化指标。

2. 破解成果转化“死亡之谷”建设10个高校科创园(参考西南交大“5+2+N”模式)和50个概念验证中心(南京工大模式),提供中试资金与场地支持。试点科技成果 “赋权改革”,将转化收益的70%以上分配给科研人员,发行“高校科创债”吸引社会资本。

3. 有组织科研与平台建设组建50个跨学科创新团队,聚焦半导体、生物医药等领域,承担国家级重大项目。新增5个国家实验室、20个国家工程研究中心,高校研发经费占比GDP超3%。

(四)数字化转型“教育大脑”工程

1.智慧校园标杆建设遴选100所国家级“教育大脑”应用校,实现教学、管理、服务数据贯通率100%。构建高等教育“数字孪生”平台,推广“5G+全息课堂”“元宇宙实验教学”。

2.教育数据治理与应用建立国家级高等教育大数据中心,实时监测招生计划、就业质量、科研转化等动态。开发“AI学情分析系统”,为每个学生定制个性化学习路径,实现“规模化教育”与“个性化培养”统一。

(五)师资队伍结构性改革1.高层次人才“引育用”一体化实施“院士结对青英”计划,引进顶尖团队50个,赋予技术路线决定权和经费自主权。设立“U35破格晋升通道”,35岁以下教授占比超5%,提供独立科研启动经费100万元。

2.“双师型”教师队伍建设将企业实践纳入职称评审必备条件,应用型高校 “双师型” 教师占比提升至80%。推行“每5年6个月行业经历”制度,建立企业兼职教师库,占比提升至30%。

3.师德师风与能力提升建立“五维评价”体系(师德、教学、科研、社会贡献、学生发展),破除“唯论文”倾向。建设国家级教师发展中心,开展AI教学能力、跨学科研究等培训。

(六)高水平开放合作工程

1.“丝路学院”与国际校区建设新建50所“丝路学院”(对标中国石油大学巴西工程师学院),开发1000门全英文课程。牵头成立5个国际学科联盟,主导制定30项国际教育标准,提升全球教育治理话语权。

2. 区域协同与资源共享长三角推进1000门课程学分互认,共建10个学科创新联盟;京津冀共享科研平台,联合培养高端装备人才。实施“中西部高等教育振兴计划”,东部高水平大学对口支援100所中西部高校。

四、实施保障

(一)组织与机制保障

成立教育部“十五五”规划实施领导小组,建立部省校三级联动机制,将规划目标纳入地方政府绩效考核。试点“学科特区”赋权改革(如海南大学),赋予登峰学科人财物自主权≥90%。

(二)经费与资源保障

中央财政专项投入年均增长8%,重点支持“双一流”、产教融合、中西部高校。设立1000亿元高等教育发展基金,鼓励社会捐赠、科研转化补充经费。优化经费结构:基础研究占比≥30%,数字化转型投入年均增长15%。

(三)政策与法治保障

修订《高等教育法》,明确高校分类管理法律地位,试点雄安、浦东“高校特区”更大办学自主权。完善“双师型”教师认证、科技成果转化等配套政策,破除体制机制障碍。

(四)监督与评估保障建立“年度监测-中期评估-终期考核”三级督导体系,引入第三方评估机构。对目标达成率前10%的高校,招生计划、经费额度上浮15%;连续两年黄牌学科缩减规模直至重组。

五、结语

“十五五”时期,高等教育需以“闯”的精神破解结构性矛盾,以“创”的劲头推动数字化转型,以“实”的作风深化产教融合。通过学科动态调整、成果转化攻坚、数字基座建设,实现从“跟跑”到“并跑”的跨越,为2035年建成教育强国筑牢根基,为中国式现代化提供坚实人才支撑与智力保障。